在机器人领域,“关节” 是决定其运动灵活性、定位精度与负载能力的核心部件 —— 工业机器人的机械臂关节若存在 0.005mm 的偏差,可能导致末端执行器定位误差扩大至 0.5mm 以上;协作机器人的关节若无法实现平稳转动,会直接影响与人协作的安全性。打造机器人零件的精密 “关节”,绝非简单的机械加工,而是需要解锁多维度精密机械工艺,从材料选择、结构加工到装配调试,每一步都需达到微米级甚至纳米级的精度把控,才能让机器人 “活动自如” 且 “精准可靠”。

一、机器人精密 “关节” 的核心需求:精度、刚性与稳定性的三重考验

机器人关节并非单一零件,而是由轴承座、传动轴、谐波减速器、电机轴等多个部件组成的集成单元,其加工需同时满足三大核心需求,这也是精密机械工艺需要突破的关键方向。

1. 微米级精度:运动轨迹的 “精准标尺”

机器人关节的精度直接决定运动准确性 —— 以六轴工业机器人为例,其腰部关节的传动轴同轴度需控制在 0.002mm 以内,否则会导致机械臂在旋转时出现 “偏心摆动”;腕部关节的轴承座内孔圆度误差需≤0.001mm,才能保证轴承平稳运转,避免因间隙过大产生振动。这种精度要求远超普通机械零件,相当于在一根头发丝的直径上(约 0.06mm),控制偏差不超过其 1/30,对精密机械工艺提出了极致挑战。

2. 高刚性:承载与抗变形的 “力量基石”

机器人关节需承受自身重量与外部负载的双重压力 —— 搬运机器人的关节需承载 50-500kg 的重物,协作机器人的关节虽负载较轻,但需频繁启停与变向运动。这要求关节零件具备高刚性:传动轴需采用高强度合金材料(如 40CrNiMoA),经调质处理后硬度达到 28-32HRC,确保在负载下不易弯曲;轴承座的壁厚设计需经过有限元分析优化,避免受力时出现微量变形,影响关节运动精度。

3. 长期稳定性:持续运转的 “可靠保障”

工业机器人通常需 24 小时连续运转,关节零件的长期稳定性至关重要 —— 传动轴与轴承的配合间隙需控制在 0.001-0.003mm,既能保证转动顺畅,又能避免因磨损导致间隙扩大;关节内部的润滑通道需精准加工,确保润滑油均匀分布,减少零件磨损。若工艺把控不当,关节可能在运转 1000 小时后出现精度衰减,严重影响机器人使用寿命。

二、解锁精密机械工艺:从材料到加工,攻克关节零件制造难点

打造机器人精密 “关节”,需突破材料难加工、结构复杂、精度难把控三大难点,通过定制化精密机械工艺,实现零件从 “毛坯” 到 “精品” 的蜕变。

1. 材料工艺:为关节选择 “强力骨骼”

机器人关节零件多采用高强度合金、钛合金等难加工材料,需通过预处理工艺提升材料性能,同时降低加工难度:

传动轴材料处理:选用 40CrNiMoA 合金钢材,先进行 “正火 + 调质” 处理 —— 正火(860-880℃保温 2h)细化晶粒,调质(840-860℃淬火 + 580-600℃回火)提升硬度与韧性,确保材料抗拉强度≥980MPa,屈服强度≥835MPa;

轻量化关节材料工艺:协作机器人关节为减轻重量,常采用钛合金(如 TC4),加工前需进行 “真空退火”(700-750℃保温 1h,真空度≤1×10⁻³Pa),消除材料内应力,避免加工后出现变形;

表面强化工艺:对关节中的摩擦部件(如传动轴配合面),采用 “等离子氮化” 处理,表面硬度提升至 HV600-800,摩擦系数降低至 0.15 以下,显著提升耐磨性与使用寿命。

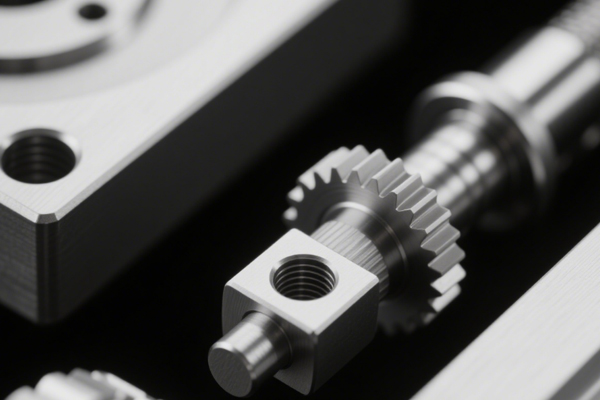

2. 结构加工工艺:攻克复杂特征的 “微米级雕刻”

机器人关节零件结构复杂,常包含深孔、薄壁、复杂曲面等难加工特征,需通过高精度设备与优化工艺实现精准加工:

传动轴深孔加工:传动轴需加工直径 5mm、深度 100mm 的润滑深孔(长径比 20:1),采用 “枪钻 + 啄钻” 工艺 —— 枪钻刀具采用硬质合金材质,刃口经过特殊研磨,确保钻孔直线度≤0.005mm/100mm;加工时采用啄钻方式(每进给 5mm 退刀一次),及时排出切屑,避免孔壁划伤,最终孔的表面粗糙度控制在 Ra0.8μm 以内;

轴承座薄壁加工:轴承座为薄壁结构(壁厚 2-3mm),加工时易因受力变形,采用 “对称铣削 + 分层切削” 工艺 —— 用五轴加工中心从两侧对称进给,每层切深 0.2-0.3mm,减少单侧受力;同时采用真空吸盘装夹,通过均匀负压固定零件,避免夹紧力过大导致变形,最终轴承座内孔的圆度误差可控制在 0.001mm 以内;

谐波减速器安装面加工:关节中的谐波减速器安装面需具备高平面度(≤0.002mm)与高平行度(≤0.003mm),采用 “高速铣削 + 研磨” 复合工艺 —— 先用高速铣削(转速 12000r/min,进给量 0.1mm/r)加工至接近最终尺寸,再用金刚石砂轮进行精密研磨,去除 0.01mm 的余量,确保安装面精度达标。

3. 精度控制工艺:实时监测与补偿,杜绝 “毫厘之差”

为确保关节零件精度稳定,需在加工过程中引入实时监测与精度补偿工艺,实现 “加工 - 检测 - 调整” 闭环控制:

在机测量工艺:在五轴加工中心上搭载 Renishaw 在机测头(精度 ±0.0005mm),加工每一个关键特征后,立即进行尺寸检测 —— 如加工轴承座内孔后,测头自动测量孔径、圆度与圆柱度,若发现 0.0008mm 的偏差,系统自动调整刀具补偿参数,在下一个零件加工中修正误差;

温度补偿工艺:环境温度变化会导致机床与零件热变形,影响加工精度。通过在车间安装温度传感器(精度 ±0.1℃),实时采集环境温度与机床主轴温度,建立温度 - 精度误差模型 —— 当温度每变化 1℃,系统自动补偿 0.0005mm 的尺寸偏差,确保零件在不同温度下加工精度一致;

振动控制工艺:加工过程中的振动会导致零件表面出现波纹,影响精度。在机床底座加装主动减震器(响应频率 0-500Hz),实时监测振动信号并产生反向阻尼力,将振动振幅控制在 0.0005mm 以内;同时优化刀具路径,避免刀具切入切出时产生冲击振动。

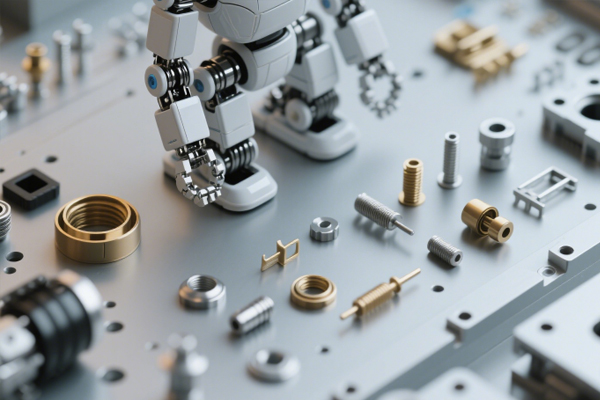

三、装配与测试工艺:让精密 “关节” 实现 “无缝协作”

机器人关节的精度不仅取决于单个零件的加工精度,还与装配工艺密切相关 —— 即使零件精度达标,若装配不当,仍会导致关节运动卡滞、精度衰减。需通过精细化装配与严苛测试,确保关节整体性能达标。

1. 精密装配工艺:毫米级空间里的 “微米级对接”

零件清洁工艺:装配前,关节零件需经过 “超声波清洗 + 真空干燥” 处理 —— 在 60℃的中性清洗液中超声波清洗(频率 40kHz)15min,去除表面油污与杂质;再在真空干燥箱(真空度≤1×10⁻²Pa)中干燥 30min,避免水分影响装配精度;

过盈配合装配:传动轴与轴承的配合为过盈配合(过盈量 0.001-0.002mm),采用 “液氮冷却装配法”—— 将轴承放入液氮(-196℃)中冷却 15min,使其内径收缩 0.003-0.004mm,再快速与传动轴装配,冷却后轴承与传动轴紧密贴合,确保无间隙运转;

力矩控制装配:关节螺栓紧固需严格控制力矩,采用扭矩扳手(精度 ±1%)按 “交叉对称” 顺序紧固,如 M5 螺栓的紧固力矩控制在 8±0.2N・m,避免因力矩不均导致零件变形,影响关节同轴度。

2. 性能测试工艺:模拟工况,验证 “关节” 可靠性

精度测试:采用激光干涉仪(精度 ±0.5μm/m)测试关节的定位精度与重复定位精度 —— 让关节在全行程范围内运动 10 次,记录每次运动的位置偏差,确保定位精度≤0.01mm,重复定位精度≤0.005mm;

负载测试:在关节上施加额定负载的 120%,连续运转 100 小时,期间每隔 10 小时检测一次精度衰减情况,确保精度衰减量≤5%;同时监测关节温度变化,表面温升需≤40℃,避免过热影响零件性能;

寿命测试:模拟机器人实际工作周期(如每小时启停 20 次,负载循环变化),进行 10000 小时寿命测试,测试结束后拆解关节,检查零件磨损情况 —— 传动轴配合面的磨损量需≤0.001mm,轴承游隙变化需≤0.002mm,确保关节长期可靠运转。

四、精密机械工艺的未来:向 “纳米级” 与 “智能化” 进阶

随着机器人向 “高精度、高负载、小型化” 发展,对关节零件的工艺要求将进一步提升 —— 微型机器人关节的零件尺寸可能缩小至毫米级,精度需求达到纳米级(≤100nm);同时,工业 4.0 的推进将促使精密机械工艺向 “智能化” 转型:通过数字孪生技术构建关节加工虚拟模型,提前模拟加工过程中的应力、温度变化,优化工艺参数;利用 AI 算法分析加工数据,自动识别工艺偏差并实时调整,实现 “无人化” 精密加工。

解锁精密机械工艺,打造机器人零件的精密 “关节”,不仅是技术的突破,更是推动机器人产业高质量发展的核心动力。每一个微米级的精度提升,每一次工艺的优化,都能让机器人在工业制造、医疗手术、服务领域发挥更大作用,为各行各业的智能化升级注入 “精准力量”。未来,随着精密机械工艺的不断创新,机器人的 “关节” 将更加灵活、精准、可靠,成为推动人类社会进步的重要 “机械骨骼”。