机器人零件(如减速器齿轮、伺服电机转子、谐波减速器柔轮)是决定机器人精度、负载与寿命的核心环节,其加工需满足 “微米级公差 + 复杂型面 + 批量一致性” 三大要求。传统加工流程依赖人工经验试切、分段式检测与离线调整,不仅存在加工周期长(单件试切需 2-3 天)、精度稳定性差(批次合格率不足 85%)、成本高(人工与材料损耗占比超 30%)等痛点,更难以适配机器人产业 “多品种、小批量” 的生产需求。而智能制造技术通过 “数字驱动 + 智能决策 + 闭环控制”,从设计、加工、检测到管理全流程革新机器人零件加工逻辑,推动行业从 “经验依赖” 向 “数据驱动” 转型。

一、设计端:数字孪生实现 “虚拟试切”,颠覆传统研发模式

传统机器人零件加工需先制作物理样机,通过多次试切调整工艺参数,仅减速器齿轮的工艺验证就需消耗 10-15 件毛坯。智能制造技术中的数字孪生技术,通过构建 “零件 - 设备 - 工艺” 三维虚拟模型,在虚拟环境中完成全流程仿真,彻底改变 “实物试错” 的传统路径。

1. 零件数字建模:精度从 “毫米级” 到 “微米级”

采用激光扫描与逆向工程技术,对机器人核心零件(如 RV 减速器摆线轮)进行三维建模,模型精度达 ±3 微米,可完整还原零件的齿形曲面、安装孔位等关键特征。同时,将材料属性(如 40CrNiMoA 的弹性模量、热膨胀系数)、加工约束(如刀具切削力阈值)植入模型,确保虚拟仿真与实际加工的一致性。

2. 加工过程仿真:提前规避工艺风险

在虚拟环境中模拟数控加工全过程,重点验证两大关键环节:

刀具轨迹优化:通过仿真软件(如 UG NX、DEFORM)分析刀具路径是否存在过切、干涉问题。以谐波减速器柔轮加工为例,传统手工编程易因轨迹折线导致齿面粗糙度超标(Ra>1.6μm),而数字孪生可通过 “平滑插补算法” 优化轨迹,使齿面粗糙度稳定控制在 Ra≤0.8μm;

热变形预测:仿真主轴高速旋转(如 15000 转 / 分钟)时的温度场分布,预测零件因热变形产生的尺寸偏差(通常为 5-8 微米),提前在工艺参数中设置补偿值(如将切削深度减少 6 微米),避免实际加工中的精度超差。

3. 案例:RV 减速器齿轮的虚拟试切

某机器人企业采用数字孪生技术后,RV 减速器齿轮的工艺验证周期从 2 周缩短至 3 天,毛坯损耗量减少 80%,首件合格率从 60% 提升至 95%,仅研发阶段即可节省成本超 50 万元 / 批次。

二、加工端:AI 与自动化协同,实现 “无人化 + 高精度” 生产

机器人零件加工的核心难点在于 “复杂型面的微米级精度控制” 与 “批量生产的一致性保障”。智能制造技术通过AI 工艺优化与自动化产线集成,解决传统加工中 “人工调整效率低、参数依赖经验” 的痛点。

1. AI 工艺参数优化:从 “经验驱动” 到 “数据驱动”

基于历史加工数据(累计 10 万 + 组参数与精度结果)构建 AI 模型,自动优化切削参数(切削速度、进给量、切削深度):

多目标优化逻辑:以 “精度最高 + 效率最优” 为目标,AI 模型可在 10 秒内输出最优参数组合。例如加工机器人伺服电机轴(材质 20CrMnTi)时,传统参数(v=120m/min,f=0.15mm/r)需 25 分钟 / 件,且圆柱度误差达 8 微米;AI 优化后参数(v=180m/min,f=0.12mm/r)加工时间缩短至 18 分钟 / 件,圆柱度误差控制在 3 微米以内;

实时动态调整:在加工过程中,AI 通过传感器采集切削力、振动、温度等数据(采样频率 1000 次 / 秒),当检测到振动值超过 0.02mm 时,自动降低进给量 10%,避免因颤振导致的表面精度缺陷。

2. 自动化产线集成:全流程 “无人化” 操作

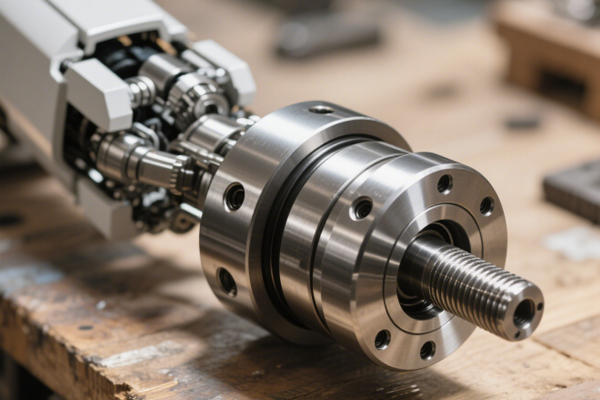

针对机器人零件 “多工序、高精密” 的特点,构建 “上下料 - 加工 - 清洗 - 检测” 一体化自动化产线,核心配置包括:

协作机器人上下料:采用负载 5kg、重复定位精度 ±0.02mm 的协作机器人(如 UR5e),替代人工完成毛坯装夹与成品取放,避免人工操作导致的定位偏差(通常为 5-10 微米);

五轴加工中心集群:多台五轴机床(定位精度 ±2 微米)通过工业以太网联网,实现工序间的无缝衔接。例如加工机器人关节壳体时,从 “粗铣 - 半精铣 - 精铣 - 钻孔” 4 道工序可在产线内自动流转,无需人工转运,加工周期从 4 小时 / 件缩短至 2.5 小时 / 件;

自适应夹具系统:采用液压驱动的自适应夹具,通过压力传感器实时监测装夹力(控制在 500-800N),避免因装夹过紧导致的零件变形(如薄壁壳体变形量从 12 微米降至 3 微米)。

三、检测端:在线监测与闭环控制,构建 “实时质量屏障”

传统机器人零件检测采用 “离线抽样” 模式(每批次抽测 10%),易导致 “不合格品流入下工序”,且检测结果反馈滞后(需 24 小时出报告)。智能制造技术通过在线高精度检测与闭环补偿,实现 “加工 - 检测 - 调整” 的实时联动。

1. 在线检测技术:从 “事后检验” 到 “事中控制”

在加工设备上集成两类检测系统,实现全流程质量监控:

激光测头在线测量:在五轴加工中心主轴上搭载激光测头(测量精度 ±1 微米),每加工完 1 个关键特征(如齿轮齿距),立即进行尺寸检测。以机器人减速器齿轮为例,测头可在 10 秒内完成 1 个齿距的测量,若发现误差超差(如齿距偏差达 6 微米,超出公差上限 5 微米),立即暂停加工并报警;

视觉检测系统:在产线出口处设置高分辨率视觉相机(像素精度 0.5 微米),对零件表面缺陷(如划痕、凹陷)进行检测。通过 AI 图像识别算法,可自动识别 20 余种缺陷类型,检测速度达 1 件 / 20 秒,较人工目视检测(1 件 / 3 分钟)效率提升 9 倍,漏检率从 5% 降至 0.1%。

2. 闭环补偿机制:精度 “自修正”

检测数据实时反馈至数控系统与 AI 模型,形成两大补偿路径:

设备参数补偿:若在线检测发现零件尺寸偏小(如轴径比设计值小 4 微米),系统自动调整刀具补偿值(增加 4 微米切削深度),下一件零件加工时即可修正偏差;

工艺参数迭代:AI 模型根据检测数据持续优化参数,例如连续 3 件零件出现表面粗糙度超标(Ra=1.2μm),模型自动将切削速度从 200m/min 降至 180m/min,使后续零件粗糙度稳定在 Ra≤0.8μm。

某机器人企业采用该闭环系统后,零件批量合格率从 85% 提升至 99.2%,不合格品返工成本降低 90%,质量追溯时间从 2 小时缩短至 10 分钟。

四、管理端:数字孪生与 MES 结合,实现 “全流程透明化”

智能制造技术不仅优化加工环节,更通过制造执行系统(MES)与数字孪生的融合,实现生产全流程的可视化管理与智能调度。

1. 生产进度实时监控

在数字孪生平台上,可实时查看每台设备的运行状态(如加工中、待机、故障)、每个零件的加工进度(如已完成粗加工、待检测),管理人员无需到车间现场,即可通过电脑或手机端掌握生产全貌。例如某批次机器人伺服电机转子加工,若某台机床突发故障,系统可自动将订单分配至空闲设备,避免生产中断,订单交付周期从 7 天缩短至 5 天。

2. 质量数据追溯

MES 系统记录每个零件的 “全生命周期数据”,包括:

加工数据:设备编号、刀具型号、切削参数、加工时间;

检测数据:在线测量结果、视觉检测报告、抽检数据;

人员数据:操作工人、检验员信息。

若后续发现质量问题(如某批次零件出现疲劳断裂),可通过零件编号快速追溯至具体加工设备与参数,定位问题根源(如某台机床主轴跳动超标),追溯时间从 4 小时缩短至 15 分钟。

智能制造技术对机器人零件加工流程的革新,本质是通过 “数字驱动” 替代 “经验驱动”,“实时闭环” 替代 “滞后调整”,“无人化协同” 替代 “人工操作”,解决了传统加工中 “精度不稳定、效率低、成本高” 的核心痛点。随着技术的进一步发展(如 5G + 工业互联网实现远程控制、数字孪生与元宇宙结合实现全场景仿真),机器人零件加工将向 “亚微米级精度”“分钟级交付”“零缺陷生产” 迈进。这不仅能提升国产机器人核心零部件的质量竞争力(如 RV 减速器精度从 ±15 角秒提升至 ±8 角秒),更能推动我国机器人产业从 “组装制造” 向 “核心技术自主可控” 转型,为全球机器人产业提供 “中国智造” 方案。